حين يصبح الشك ضوءًا: لماذا يخاف المُبدِع من أن يكون عاديًا؟

يحدث أحيانًا أن يسمع المبدع همس صوتٍ داخليٍ يدعوه بتربص للجلوس معه، بعد أن يوقفه أمام مرآته كما يقف المنفي أمام خرائط المدن التي غادرها قهرًا. ثم يناقشه بلؤم بعد كل عمل إبداعي ليسأله: ما هذا الذي فعلته؟

وكأن ما أنجزه من أمور مجرد تمثيلٍ باهت لجمالٍ مُبتسَر. ليؤكد إصابته بشعور الاغتراب. هذا الشعور الطاغي بالشك ليس طارئًا، بل هو الوجه الآخر للوعي الحاد الذي يحمله المبدع؛ ذلك الوعي الذي يضيء العالم في لحظة كالبرق، لكنه في ذات الوقت يحرق نبض القلب.

يقول المُصوِر الأمريكي جاري وينوجراند الذي اشتهر بتصوير الشارع وتوثيق الحياة الأمريكية وقضاياها الاجتماعية في منتصف القرن العشرين: “أنا أصور لأعرف ما يبدو عليه العالم في الصورة.”

بين حروف مقولته، لمن يتفحص، اعتراف خفي: أن المبدع لا يعرف. فهو دائمًا في حالة بحث، كأن الحقيقة تهرب منه كلما اقترب.

هنا، في هذه المساحة المعلقة بين الضوء والظن، يولد السؤال المتجدد:

لماذا يرى المبدع أعماله عادية؟ ولماذا يخاف أن يكون من أنصاف الموهوبين mediocre؟ بل ولماذا يصبح الشك، جزءًا جوهريًا من هوية الفنان؟

المبدع الحقيقي هو ذلك الشخص الذي يظل واقفًا على باب التساؤل ويطرق بكل قوته بحثًا عن إجابة، وإن وجدت لا تكفيه ولا تشبعه، بل تضنيه أكثر عما كان.

هو الذي يرى صدعًا صغيرًا في الجدار، فيتخيل تاريخًا كاملًا من الصراعات والحروب التي مرت عليه. لا يرى الغيمة الحبلى المعلقة في الأفق، مجرد وسيط ينقل ماء المطر من غياهب التكوين إلى حيز الوجود، بل يفكر ويتخيل ما كان من قبل وما سيكون فيما بعد، يستلهم المعاني ليصوغ ما يبدع.

الفن بالنسبة له ليس مجرد صدفة أو حدث وقتي يقع، بل توترًا مستمرًا بين ما هو كائن وما كان يجب أن يكون.

من هنا تولد اللعنة، إذ يقارن المبدع عمله ليس بأعمال الآخرين، بل بالعمل الذي يحمله في خياله. والخيال، هنا، وعن حق، هو أقسى الخصوم.

فجوة التذوق والإنتاج التي حاول من خلالها مقدم البرامج الإذاعية والكاتب الأمريكي الشهير، ايرا چيفري جلاس في المقابلة التليفزيونية المنشورة على منصة YouTube منذ عام 2009 (رابط: https://youtu.be/X2wLP0izeJE?si=1HOV1ySh-ss48S2S) لبرنامج هذه هي الحياة الأمريكية This American Life، الجزء الثالث منها، تفسير مأساة الشك الذاتي عند المبدعين، ربما يتضح ذلك، إذ إن المبدعين يمتلكون ذوقًا يزدهر مبكرًا ويسبق المهارة والقدرة عليها بسنوات، فيرون دائمًا أن ما ينتجونه لا يصل إلى مستوى ما يحبونه أو يحلمون به، بل ناقصًا مهما أمعن في تنفيذه. ولهذا تصبح كل محاولة إبداعية جرحًا آخر يذكره بفارق المسافة بين اليد والخيال.

وبالتالي يتسلل الشك إلى الفنان؛ لأن روحه تتوق لما لا يقدر عليه الجسد بعد، ولأن الصورة التي صنعها وخرجت إلى حيز الوجود تبدو باهتة مقارنة بالنار التي كانت ولازالت تشتعل فيه.

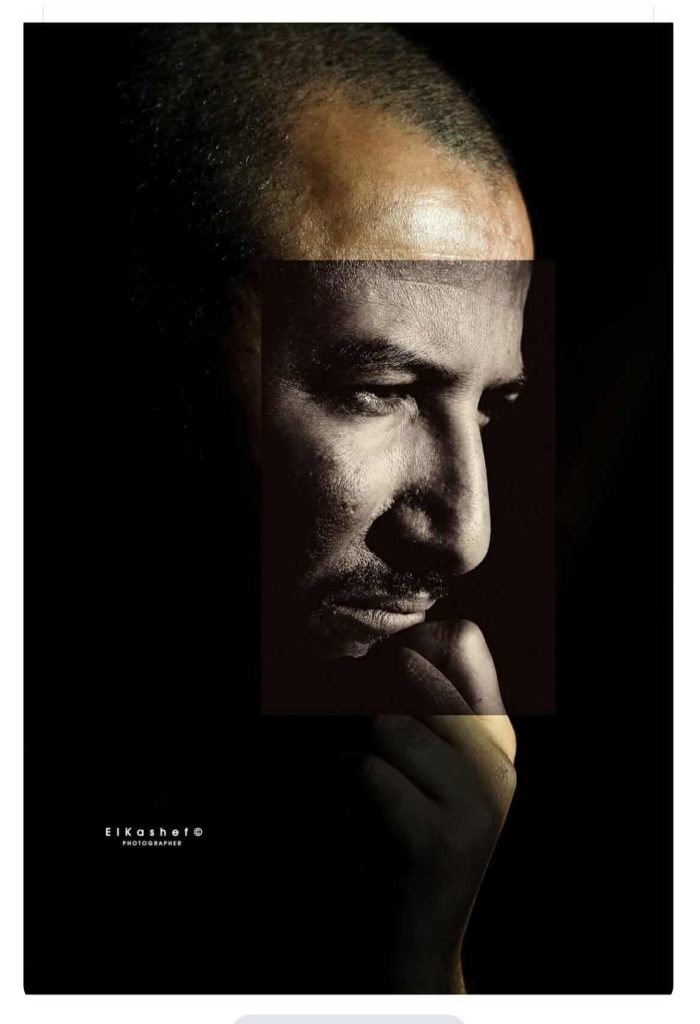

الفنان الفوتوغرافي، دونًا عن غيره، هو ابن للضوء، لكنه أيضًا أسير قسوته. الضوء لا يكذب، لا يعرف المواربة، والعدسة لا تجامل، وما أن يتحول المشهد إلى صورة، حتى يصبح حكمًا نهائيًا، لا يمكن التفاوض عليه، أو نقضه.

هنري كارتييه-بريسون حين قال: “الصورة لحظة تُسرق من الزمن، ولحظة كهذه لا تتكرر.”

كان يخفي وراء عبارته اعترافًا صعبًا: أن وراء كل صورة احتمالًا ناقصًا، محاولة لم تبلغ كمالها، ولهذا يشعر بعض المُصوِرين بعد كل لقطة بأن هناك ضوءًا أفلت من قبضتهم، وظلًا مر ولم ينتبه إليه، كأن لصًا في الهواء ابتلعهما، قبل أن يمسك هو بهما.

الصورة، بمجرد أن تُولد، تصبح الحقيقة الوحيدة التي يواجه بها نفسه. فيتسلل صوت الشك إليه ليسأل: هل هذه كل الحكاية؟ هل كان بمقدوري أن أفعل أكثر من ذلك؟

الفنان الصادق لا يطارد المجد، فهو أثر جانبي. بل ما يبحث عنه حقًا الكمال، والكمال – لسوء الحظ – لا يمكن الوصول إليه، لذلك يرى أعماله عادية. لا لأن العمل ضحل، بل لأن الجذوة التي اشتعلت فيه، وشعر بها أثناء إنتاجه لا تظهر كاملة في النتيجة النهائية. فيظل جزءٌ منها عالقًا في صدره، يحرقه وحده، بينما لا يرى أحد ذلك، ولا يشعر به.

في علم النفس الإبداعي، يتحدث الباحثون عن متلازمة المحتال (Impostor Syndrome) كظل ملازم للفنان، يسير معه حتى في وادي الظلال، بوصفها واحدة من أكثر الظواهر الموجعة شيوعًا وانتشارًا بين أولئك الذين يملكون حساسيةً مفرطة للمعنى، وأحلامٍ أكبر من الوقت الإمكانات المتاحة.

هذه المتلازمة ليست غرورًا سلبيًا، بل تواضعًا حارقًا إلى درجة الشك في الذات. إذ تُحاصر المبدع بأحاسيس مُرهِقة، كأنه لم ينجز شيئًا يستحق لفت الانتباه، وأن ما وصل إليه وحققه كان مجرد صدفة، وأنه لو أن أحدًا ما دقق قليلًا لاكتشف هشاشته، فتلاحقه فكرة كهاجس أسود، فلا يتبدد سؤاله الدائم عما إذا كان مجرد mediocre.

لكن السؤال الأعمق هو:

من الذي قد يملك تعريف الرداءة؟ ومن الذي يرسم حدود الموهبة؟

الفنان بطبيعته لا يستعمل مقاييس العالم، بل يسأل بقسوة: هل ما أصنع عبر عني؟ والأهم هل حمل شيئًا من روحي؟ وهل حين أعود إليه سأجد فيه أثرًا لدهشتي الأولى؟

وحين لا يجد إجابة مطمئنة، يبدأ القلق في غزل خيوطه العنكبوتية حوله، يجلد ذاته، فيعود بالسؤال إلى وحدته: لماذا لا أكون عاديًا فحسب؟ ولماذا لا ارتاح ولو قليلاً من هذا الذي يسمى “إبداعًا”؟

المبدع الحقيقي يرى تفاصيل التفاصيل بعين روحه التي ربما صابتها هذه اللعنة، لكنه معها يرى أيضاً ما خبأه طويلاً داخله وأرغمه على الصمت.

فالعدسة، دون أن يدرك، تلتقطه هو بكل فوضاه المتوارية خلف ابتساماته المصطنعة، تقبض على خوفه الذي يحيط به، تردده الذي أغرق هشاشته التي يحاول إخفاءها خلف تقنيات الكاميرا وأدواته.

ولذلك، حين ينظر إلى الصورة، لا يراها كما يراها المُتلقي، بل يراها مجازًا بصريًا لمواطن ضعفه الذي لا يريد لأحد أن يعرفه.

يسمي الفيلسوف الفرنسي رولان بارت هذا الأمر بـ”جرح الصورة” أو punctum، الوخزة الدقيقة التي تضرب ثنايا القلب من داخل الصورة، وتفتح بابًا نحو ألمه القديم الذي لا يندمل.

الفنان يعرف هذا الشعور، ويعيه جيدًا، والذي يتجدد بمجرد أن يمسك الكاميرا، كأن كل صورة يلتقطها تذكره بما لم يحققه أو يقدر عليه بعد.

ولأن الشك ليس عيبًا أو نقيصة في بنية المبدع المعرفية، بل عظمة من عظام من تكوينه. فإنه ربما يحدث بسبب:

- أنه يرى ما لا يراه الآخرون، فيشعر دائمًا بأن ما أنجزه باهت، أقل مما ينبغي له.

- يقيس أعماله بنبض قلبه القلق، لأنها ليست مجرد صور بل محاولة لبناء جسر نحو ذاته، وحين لا يكتمل، ويبقى هو مُعلقًا في الفراغ يشعر بالخيبة والخذلان، كمن يبحث عن نفسه ولا يجد إلا صداها.

- ولأنه يعيش على الحافة، بين ما يريد، وما يُسمح له به، فلا يجد الثقة التي تجعله يتحرك بخطى ثابتة.

- لأن الشك ينتج الدهشة، فإن شعر الفنان بالرضا عما يصنعه انطفأت ناره، ووقف إنتاجه. فالشك هو الوسيلة التي تمنح المعنى، من دونه يصبح الفن ماءً آسنًا لا حياة فيه.

- ولأن أنصاف الموهوبين the mediocres لا يشكون أصلاً، فالثقة الزائفة هي صفة الجاهل الذي لا يرى. أما من يرى بعمق وصدق فلابد أن يتوجس، أن يرتاب من كل شيء، كما لو كان يمشي فوق زجاج مكسور .

ولهذا يقول المصور العظيم انسل ايستون آدامز: “الصورة الجيدة، هي أن تعرف أين تقف.”

لذا فالعالم لا يعرف كم مرة جلس الفنان في عتمته، يطرق مضطرًا قلبه وما فوقه من ضلوع، بضربات يده، لأنه شعر أن مشروعًا كاملًا من أعماله بلا روح. ولا يعرف كم مرة وقف على حافة اليأس لأنه ظن نفسه بلا قيمة. لأنه يشك في ذلك.

إن كل عمل إبداعي هو اختبار للذات، وكل اختبار يحمل احتمالات السقوط. ولهذا، حين يخشى الفنان من أن يكون عاديًا، فهو في الحقيقة يخاف من أن يكون غير صادق، غير حقيقي في عالم لا يحتمل إلا الحقيقة، والحقيقة فقط.

لذا ينبغي أن ندرك، أن الشك ليس لعنة تهبط على رأس صاحبها، ولا عيبًا، أو علامة ضعف. الشك في جوهره، ضوءٌ شفيف يأتي من القلب، لا ليطفئ شرارة الفن بل ليحرسها من البلادة والتكرار.

والمبدع يشك لأن ما يريد قوله بالروح أعظم من أن تستوعبه أي عدسة، ولأن الجمال لا يُمسك، بل يُطارَد مع كل ضغطة على زر الالتقاط، التي تفتح معها بابًا صغيرًا نحو الذات.

ولهذا قال ريتشارد أفيدون المُصور الأمريكي البارز: “في النهاية، ما كان جزءًا مني هو الآن في الصورة.”

وهكذا، حين يمعن الفنان النظر في أعماله ويرى أنها عادية، فهو في الحقيقة لا يحكم عليها، بل على نفسه التي لم تكتمل بعد.

وما دام الفنان يشك، فهذا يعني أنه مازال حيًا. لإن الشك ليس نقيض الموهبة بل هو البرهان الأول عليها، والشاهد الذي لا يكذب على الروح مادامت تتقد..

&&&