كولن مدينة العطر والشوكولاتة والكرنفال الملون

عبدالكريم البليخ

مدينة تعيش على مفارقة دقيقة

هناك تسمية قديمة كان يتناقلها الأجداد للعطور، يسمونها “كولونيا”، اسم لم يأت من فراغ بل يعود إلى مدينة ألمانية تعاقبت عليها الحضارات وتراكبت طبقات التاريخ لتصنع منها كولن التي تتجاوز حجارتها لتكون قصة ومثالا حيا على مدينة تعبر بسكانها وزوارها الأزمنة.

لا تدخل كولن من بابٍ واحد، فهذه المدينة التي تمتد على ضفاف الراين لا تُفتح لزائرها ببوابة بعينها، بل بسلسلة من العتبات الصغيرة: رائحة مطر على حجارة السوق القديمة، لمعان نهرٍ يعكس أبراج كاتدرائيتها “دوم”، رنين جرسٍ بعيد يختلط بأزيز قطار يعبر الجسر، وضحكة عالية تخرج من حانة مكتظّة بكؤوس الكولش الرفيعة، وهو نوع الجعة الخفيفة الشهيرة في كولن الألمانية.

منذ أكثر من ألفي عام، حين كانت هذه البقعة مجرد مستوطنة رومانية لم تكفّ عن إعادة اختراع نفسها؛ من عاصمة لمقاطعة رومانية، إلى مدينة حرة في قلب الإمبراطورية، إلى مركز تجاري في العصور الوسطى، ثم مدينة تعصف بها الحرب العالمية الثانية فيهدم ثمانون في المئة من قلبها القديم، لتنهض بعد ذلك على مهل، كمن يتعلّم أن يعيش مع الندوب لا من دونها.

ولعلّ أول ما تفعله كولن بزائرها أن تربكه بين صورتين متجاورتين: مدينة كبرى يسكنها أكثر من مليون إنسان وتمتدّ على مساحة تزيد على أربعمئة كيلومتر مربع، ورابع أكبر مدن ألمانيا من حيث عدد السكان، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بذلك الإحساس الغريب بأنها “قرية كبيرة”، وجوه تتكرر، نادل في حانة قد تراه في الترام، وبائعة في متجرٍ في هوخ شتراسه تصادفها مساءً على ضفة النهر وهي تركب دراجتها إلى البيت، وكأن المدينة، رغم كل ما فيها من صخب، ما تزال قادرة على أن تتذكّر تفاصيل ساكنيها.

صدى أجراس كولن

كولن تعيد كتابة ملامحها

في صباح رمادي بعد مطرٍ طويل، تبدو ساحة السوق القديمة كأنها مرآة ضخمة مائلة قليلاً نحو السماء. الأرصفة مبللة، والحجارة المرصوفة تعكس وجوه المارّة وواجهات البيوت الضيقة بألوانها الباستيلية. تمشي أنت فوق هذا السطح اللامع وتشعر للحظة أن المدينة مقلوبة: الأرض أصبحت سماءً والسماء امتداد صامت للحجر. كنت تتجه نحو الكاتدرائية، ذاك العملاق الحجري الذي ينهض في قلب كولن كأنه حارس أبدي للمدينة، لكن المدن الحية لا تسمح لزائرها أن يصل مباشرة إلى هدفه؛ تلقي أمامه إشارات صغيرة، منحوتات، نوافير، شظايا من التاريخ، كأنها تقول له: اقرأني أولاً، لا تمرّ بي مروراً عابراً.

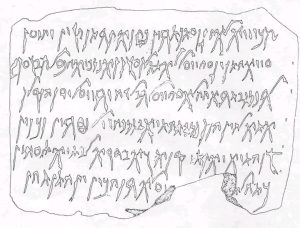

هكذا، قبل أن تنعطف إلى شارع بورخماور، يستوقفك نصب حجري عند حافة الطريق: كتلتان حجريتان متوازيتان كأنهما بقايا بوابة قديمة أو جزء من سور مهدوم. من بعيد يبدو عادياً، لكنك تتذكر أنك رأيت العمل نفسه تقريباً في ماستريخت ونايميخن الهولنديتين، فتقترب لتقرأ اللوحة الصغيرة عند القاعدة، فتكتشف أن هذا العمل للنحات البلجيكي راف فيرخانس، واحد من عشر نسخ موزعة على مدن كانت كلها يوماً ما جزءاً من الإمبراطورية الرومانية؛ مدن شقيقة تربطها ذاكرة واحدة، كأن هذا الحجر البسيط هو خيطٌ منظور في شبكةٍ خفية تربط كولن بروما بعدد من المدن.

النصب لا يقول شيئاً، لكنه يهمس بأن هذه المدينة لم تولد ألمانية فقط، بل ولدت رومانية ثم أعادت صياغة اسمها مرات عدة؛ من كولونيا إلى كولن، ومن عاصمة لمقاطعة جيرمانيا السفلى إلى مدينة فيدرالية حديثة تتكئ على نهر الراين وتطلّ برأسها على أوروبا كلها.

تترك خلفك النصب والنافورة التي يبلل رذاذها التماثيل القديمة في الساحة، وتواصل السير نحو الكاتدرائية. في كل خطوة تكبر في الأفق تلك الكتلة الرمادية الهائلة، كأنها قطعة من غيمة متحجرة نزلت واستقرت في قلب المدينة. الكاتدرائية، أو كولنر دوم، أكثر من مبنى ديني؛ هي السيرة الذاتية الحجرية للمدينة. بدأ بناؤها عام 1248، واستغرق اكتمالها بشكلها الحالي أكثر من ستمئة سنة حتى عام 1880، وكأن المدينة كانت تحتاج إلى ستة قرون لتقول جملتها المعمارية بشكلٍ تام.

قراءة كولن ليست مجرد سرد لمعالمها؛ إنها محاولة لفهم كيف يمكن لمدينة أن تتعايش مع تعدد وجوهها

ببرجيها التوأم اللذين يصل ارتفاعهما إلى نحو 157 متراً، تُمسك الكاتدرائية بخط الأفق كله، لا يمكنك أن تلتقط صورة لسماء كولن من دون أن تتسلل أطرافها إلى الكاتدرائية، ولهذا يشبّه البعض حضورها في المدينة بجرس داخلي، ما أن تسمع صوته حتى تتذكر أنك في كولن، لا في أيّ مكان آخر. في الخارج، تتزاحم التماثيل القوطية والنقوش المدببة والأقواس والأبراج الصغيرة في واجهة تكاد تكون متخمة بالتفاصيل، كأن المعماريين أرادوا أن يضغطوا قروناً من الإيمان والخوف والرجاء في واجهة واحدة. في الداخل، يتبدد ثقل الحجر في بحر من الضوء؛ نوافذ زجاجية ملونة تصنع من شعاع الشمس لوحات متحركة على الأرض والجدران، لوحات مشغولة بصبر القرون، ومذابح مذهّبة، ولوحات موزاييك على الأرضية، ومزار لرفات الحكماء الثلاثة الذين جاؤوا، وفق الأسطورة، من مشرق بعيد إلى مغارة في بيت لحم، ثم استقر أثرهم في هذه المدينة البعيدة على الراين.

هنا تتشابك طبقات الزمن: بيت لحم في الحكاية، وبيت لحم الواقعية التي صارت توأماً للمدينة منذ عام 1996، حين قررت كولن أن تمدّ يدها إلى مدينةٍ أخرى تحمل بدورها ثقل الحكاية المسيحية ومفارقات الحاضر السياسي؛ تُرسل حجراً من كاتدرائيتها ليُزرع في ساحة المدبسة في قلب بيت لحم، وتقدم دعماً لمستشفى أطفال ومركز إرشاد، وتدعو عدّائين فلسطينيين للمشاركة في ماراثون الراين، كأن هذا كله ترجمة معاصرة لذلك الموكب القديم للحكماء الثلاثة الذين حملوا هدايا عبر مسافات طويلة.

توأمة المدن ليست مجرد مراسيم؛ إنها محاولة لأن تقول مدينة لأخرى: جراحك تخصني، وفسيفساؤك التي تحتاج إلى ترميم يمكن أن نساعد في ترميمها. في الكاتدرائية أيضاً أحد عشر جرساً، لكل واحد منها شخصية وصوت، تُقرع في مناسبات متفاوتة؛ أحياناً تسمع صوتها كأنه استدعاء للصلاة، وأحياناً كأنه محاولة للتغطية على ضجيج القطارات التي تمرّ فوق جسر هوهنزولرن، أو على موسيقى شارعٍ قريب يمتلئ بفرق الكرنفال. خارج الكاتدرائية، تنفتح المدينة القديمة مثل كتاب مصوَّر: أزقّة ضيقة مرصوفة بالحصى، بيوت ملوّنة تصطف على ضفة النهر، مطاعم وحانات تقدّم الأطباق الألمانية التقليدية والنقانق والبطاطا، ومقاهٍ صغيرة تكتظ في الصيف بروادها الذين يجلسون تحت مظلات ملونة يتأملون الجسر والكاتدرائية من زاوية أخرى.

في هذه البقعة تحديداً، تشعر أن كل قرون التاريخ من العصر الروماني إلى العصور الوسطى إلى اليوم مكدّسة في مساحة صغيرة، تلمسها في أسماء الشوارع، وفي النوافير التي لكل واحدة منها حكاية، وفي النصب التذكارية التي تذكّر بقصف الحرب العالمية الثانية. لقد تلقت كولن 262 قصفاً أثناء الحرب، حتى كادت تختفي من الوجود، لكن الكاتدرائية بقيت، أصابتها القنابل لكنها لم تسقط، فصارت رمزاً لصمودٍ عنيد يشبه في جوهره عناد أهل المدينة الذين قرروا بعد الحرب أن يعيدوا بناء ما تهدّم، لا على صورة الماضي تماماً ولا على صورة الحاضر وحده، بل بمزيج من شظايا قديمة وكُتل جديدة من الزجاج والخرسانة.

على الضفة المقابلة للكاتدرائية يمتد جسر هوهنزولرن، جسر الفولاذ المقوَّس، الذي يعبره يومياً أكثر من ألف قطار. لكن ما يراه الزائر أولاً ليس الحديد ولا عربات القطارات، بل ذلك السور الطويل الذي اختفى تحته لون المعدن الأصلي لكثرة الأقفال المعلّقة عليه.

هنا، في طقسٍ علماني جديد، يُعلّق العشاق أقفالهم، يحفرون أسماءهم أو تاريخ لقاءٍ مّا على قطعة معدنية صغيرة، يثبتونها على سياج الجسر ثم يلقون بالمفتاح في النهر، كأنهم يطلبون من الراين أن يكون شاهداً على وعودهم. لا أحد يعرف مصير تلك الوعود، الكثير منها ينتهي قبل أن يصدأ الحديد، لكن الجسر لا يهتم؛ هو حارس الذاكرة، يجمع أقفالاً فوق أقفال، حكايات فوق حكايات، ويترك للنهر أن يحمل في صمته كل المفاتيح التي لم يعد أحد يبحث عنها. من على هذا الجسر، في مساءٍ صيفي، يمكنك أن ترى كولن كلوحة بانورامية: الكاتدرائية تتصدر المشهد، الأبراج الرومانية الاثنا عشر المنتشرة في شكل هلال حول المدينة القديمة، الكنائس القوطية الأخرى، واجهات الزجاج الحديثة، ورحلات القوارب السياحية التي تتحرك ببطء فوق مياه الراين، وهي تحمل مجموعات من السياح يستمعون إلى مرشد يتلو عليهم تاريخ المدينة بلغات متعددة.

وجوه مدينة واحدة

للمكان رائحة يمكن حملها في حقيبة سفر

كولن مدينة متاحف أيضاً؛ أكثر من ثلاثين متحفاً ومئات من الغاليريهات الفنية تشكل شبكة من الذاكرة البصرية والمعرفية. المتحف الروماني الجرماني عند ظل الكاتدرائية يأخذك في رحلة إلى ما قبل ألفي عام: فسيفساء ديونيسوس، قبور قديمة، أوانٍ زجاجية رومانية رقيقة كأنها لم تلمسها يد، شواهد على مدينة كانت، حتى في زمن الإمبراطورية، نقطة عبور بين الشرق والغرب. في متحف لودفيغ تقفز قرون من الزمن؛ هنا لوحات بيكاسو والحركة التعبيرية وفن البوب، لوحاتٌ لا تتحدث عن كولن تحديدًا لكنها تعكس روح القرن العشرين الذي مرّ على هذه المدينة كإعصار.

وفي متحف “فارتينا” للعطور، يعود بك الزمن مرة أخرى إلى بدايات القرن الثامن عشر، حين قرر الإيطالي جيوفاني ماريا فارينا أن يلتقط رائحة صباح كولن بعد المطر ـ كما يقال في الأسطورة ـ في زجاجة؛ مزيج من الحمضيات والأزهار والأعشاب، ماء خفيف سماه أو دو كولون، ماء كولونيا، سرعان ما ذاع صيته في أوروبا كلها حتى صار أيّ عطر ذي رائحة خفيفة يُسمى “كولونيا”؛ هنا في هذا المبنى الصغير القريب من الكاتدرائية، يمكنك أن تشمّ التاريخ نفسه، أن تشاهد زجاجات قديمة، إعلانات من قرون مضت، وأن تفهم كيف تتحول مدينة كاملة إلى رائحة يمكن حملها في حقيبة سفر.

أول ما تفعله كولن بزائرها أن تربكه بين صورتين: مدينة كبرى يسكنها أكثر من مليون و“قرية كبيرة”

أما متحف الشوكولاتة الذي بُني على شكل قارب زجاجي على ضفة النهر، فهو الوجه الحلو لهذه المدينة؛ هنا تُروى قصة حبة الكاكاو من الغابة الاستوائية حتى قطعة الشوكولاتة الملوّنة في واجهات المحلات، وهنا تلمس كيف يمكن لصناعة صغيرة بدأت كترف أن تتحول إلى جزء من هوية مكان؛ الأطفال يلتصقون بزجاج خط الإنتاج وهم يرون الشوكولاتة تسيل على شكل شلال صغير، والكبار يبتسمون كأنهم يستعيدون طفولة بعيدة لم تنتهِ حقاً. وفي متحف راوتنشتراوخ – يوست للإثنولوجيا، تُعرض قصص البشر من كل القارات، قوانين الحياة والموت والطقوس اليومية، كأن المدينة التي استقبلت عبر التاريخ موجات متعددة من الوافدين تريد أن ترى نفسها في مرآة أوسع.

الكرنفال في كولن ليس مجرد احتفال، بل حالة نفسية جماعية. مدينة تعرّضت لقصفٍ مروّع في الحرب، ونجت بأعجوبة، ثم اضطرت أن تعيد بناء ذاتها حجراً فوق حجر، ربما تحتاج أكثر من غيرها إلى أسبوع كامل من التنكّر والضحك الصاخب، كأنها تقول: نعم، الحياة ثقيلة، لكننا سنجعلها ترقص. في أيام الكرنفال، تتوقف اللغة الرسمية تقريباً، يحكم المدينة منطق آخر؛ رؤساء في العمل يخرجون إلى الشوارع بملابس مهرجين، موظفون يتبادلون أدوار السلطة، غرباء يُدعون للشرب والرقص من دون أن يعرف أحد أسماءهم، وكأن المدينة تمارس نوعًا من العلاج الجماعي، تفتح جرحها وتغسله بالضحك.

خارج زمن الكرنفال، تبقى كولن مدينة ذات روح منفتحة بشكلٍ لافت؛ ربما لأن أربعين في المئة من سكانها تقريباً من خلفيات مهاجرة، أو لأن تاريخها التجاري، كمدينة على نهرٍ يربط سويسرا بالبحر الشمالي، جعلها دائماً ملتقى قوافل وبضائع ولغات.

في أحيائها الخمسة والثمانين التي تنقسم إليها إدارياً، تجد هذا التنوّع واضحاً؛ في إننشتات القلب التاريخي، تختلط الجامعات بالمكاتب بالمتاحف بالمتاجر؛ في ليندنثال تمتد الحدائق والطرقات الهادئة وساحات الجامعات، حيث يدرس عشرات الآلاف من الطلبة في جامعة كولن، إحدى أعرق وأكبر جامعات أوروبا، وفي الكليات التطبيقية والرياضية، حتى بلغ عدد الطلاب في المدينة أكثر من مئة ألف طالب؛ في إهرنفيلد تنتشر الجداريات والرسوم على الجدران، موسيقى الشوارع، مقاهي الهيبستر، مساحات العمل المشتركة؛ في كالك تنبض المصانع القديمة والمخازن التي تحولت جزئياً إلى فضاءات ثقافية وإلى أحياء يسكنها مهاجرون من كل الجهات؛ في رودنكيرخن ينعطف الراين في قوس جميل، وتتمدد ضفافه كمروج صيفية تستقبل من يريد أن يبتعد قليلاً عن صخب المركز.

في وسط المدينة، تتدفق الحياة الاستهلاكية في شوارع المشاة؛ هوخ شتراسه وشيلدرغاسه شريانان من المتاجر، من العلامات الفاخرة إلى محلات الهدايا الصغيرة، يتزاحم فيها السياح والطلاب وأهل المدينة، يتوقفون بين متجر وآخر أمام عازف كمان أو طبل أفريقي أو رجلٍ يتقن فن الجمود، يقف لساعات بلا حركة في هيئة تمثال حي. بالقرب من ساحة نوي ماركت، تمتد مراكز التسوق المغطاة حيث يمكن للمدينة أن تحتمي من مطرها المتقلّب. وفي نهايات الأسبوع، تُقام أسواق السلع المستعملة، خصوصاً سوق “الجامعة” الذي يختلط فيه ضغط الواقع الاقتصادي برغبة الناس في منح الأشياء حياة ثانية؛ كتب قديمة، أثاث، ملابس، أسطوانات، وجوه تبحث عن صفقة جيدة أو عن قطعة تحمل معها رائحة زمن آخر. الهدايا التذكارية الأكثر شيوعاً هي بالطبع كل ما يحمل صورة الكاتدرائية: مغناطيسات، أكواب، قمصان، مجسمات صغيرة؛ لكن من يبحث عن شيء أكثر خصوصية يخرج بزجاجة من أو دو كولون من متحف فارينا، أو صندوق من الشوكولاتة من المتحف المطل على النهر، أو ربما بقفلٍ ملون من جسر هوهنزولرن يحمل حكاية لم تكتمل بعد.

في مطاعم الأحياء القديمة، تُقدّم أطباق مثل شفاينسهاكسه وهامشن، لحم خنزير مشوي أو مسلوق، ثقيل على معدة من لم يعتد عليه، لكنه جزء من مائدةٍ ألمانية تقليدية؛ وفي الشوارع نفسها، مطاعم تركية وعربية تقدم الكباب والحمص والفلافل والطعام الحلال، خاصة في الشوارع التي اعتاد الناس أن يسموها “شارع العرب”، حيث العربية تسمع بقدر ما تسمع الألمانية، وحيث اللافتات تحمل حروفاً مختلفة لكن القلق واحد: كيف نصنع بيتاً في مدينة نعرف أننا قد لا ننتمي إليها تمامًا، لكنها تمنحنا على الأقل مساحة للتفاوض مع الحياة. من يراقب كولن من زاوية النقل والمواصلات يرى مدينة نسجت جسدها من سكك الحديد والترام والحافلات والدراجات.

المدينة لم تولد ألمانية فقط، بل ولدت رومانية ثم أعادت صياغة اسمها مرات عدة؛ من كولونيا إلى كولن

شبكة الـU-Bahn والـS-Bahn تمتدّ تحت الأرض وفوقها، لا تكتفي بحمل الناس من نقطة إلى أخرى، بل ترسم أيضاً خرائط غير مرئية لعلاقاتهم، لمن يسكن الأطراف ويعمل في المركز، لمن يعيش في ضفة الراين الشرقية ويعبر كل يوم إلى الغربية، لمن يأتي من مدن أخرى مثل بون ودوسلدورف، أو حتى من أمستردام وبروكسل وباريس، عبر القطارات السريعة التي تصل إلى كولن خلال ساعات قليلة.

على مستوى الطرق، تحيط بالمدينة حلقة من الطرق السريعة تجعلها عقدة مواصلات في قلب الراين – رور، ذلك الإقليم الصناعي الواسع الذي يضم أكثر من أحد عشر مليون إنسان.

وعلى مستوى السماء، يربط مطار كولن – بون المدينة بالعالم، بينما تبقى القوارب على الراين تذكيرًا بأن أول طريق عرفته هذه المدينة كان طريق الماء. بعض أيام السنة، يعيد التاريخ نفسه في شكل مهذّب؛ تُكتشف قنابل من الحرب العالمية الثانية مدفونة في الأرض تحت موقع بناء جديد، فتُخلي السلطات جزءاً من المدينة، يتوقف الترام، تُغلق بعض الجسور، ويقف الجميع في انتظار فريق تفكيك القنبلة، كما حدث في صيف 2025 حين جرى أكبر إخلاء منذ الحرب بسبب ثلاث قنابل اكتُشفت في حي دويتس على الضفة الشرقية.

لحظات كهذه تكشف أن الحرب ليست ماضياً منتهياً، بل ذبذبات ما تزال تتحرك تحت الطبقات الجديدة من الإسفلت والحدائق. مع ذلك، لا تتحول كولن إلى مدينة حزينة؛ طقسها نفسه يعاكس الميلودراما: شتاء بارد لكنه نادراً ما يكون قاسياً، أمطار حاضرة في كل الفصول تقريباً، صيف معتدل لا يشبه أفران الجنوب، رطوبة تأتي من النهر تجعل الهواء أحياناً ثقيلاً لكنها أيضاً تمنح الغيوم كثافة شاعرية، خاصة حين تلامس أطراف أبراج الكاتدرائية. في ديسمبر، تشتعل المدينة بأسواق عيد الميلاد، أكواخ خشبية صغيرة حول الكاتدرائية وفي الميادين المختلفة، روائح القرفة والنبيذ الساخن، أضواء معلّقة فوق الرؤوس، وأصوات موسيقى تعيد الأحلام القديمة عن الثلج، حتى إن لم يتساقط.

تشظي المدينة

في يوليو وأغسطس، حين يطول النهار، تتحول ضفاف الراين إلى شاطئ حضري؛ شباب يجلسون على الحشائش، دراجات متكئة على جذوع الأشجار، موسيقى من مكبرات صغيرة، قوارب تعبر في الخلفية، وقطارات فوق الجسور، وكأن حياة المدينة كلها انحشرت في هذا الشريط الضيق بين النهر والرصيف.

في كل هذا، تبقى كولن مدينة تعيش على مفارقة دقيقة: هي مركز اقتصادي ضخم يحتضن شركات عالمية في مجال السيارات والكيماويات والتأمين والإعلام، ومقر لقنوات تلفزيونية كبيرة و60 دار نشر وأكثر من 70 صحيفة ومجلة تُطبع أو تُبث من هنا يومياً، لكنها في الوقت نفسه مدينة جامعية شابة، ومدينة كرنفال، ومدينة متاحف، ومدينة جسور. ربما لهذا يشعر الزائر فيها، بعد أيام قليلة، أنه يعيش في طبقات متراكبة: إذا ركبت الترام صباحاً إلى الجامعة، فأنت في كولن الطلاب؛ إذا جلست مساءً في حانة صغيرة في البلدة القديمة، فأنت في كولن البوهيمية؛ إذا عبرت الجسر إلى حي المكاتب الزجاجية في دويتس، فأنت في كولن الأعمال؛ وإذا وقفت وحيداً عند نصب صغير في شارع جانبي يذكّر بعشر مدن رومانية شقيقة، فأنت في كولن التي تتذكر أصولها الإمبراطورية القديمة.

قراءة كولن ليست مجرد سرد لمعالمها؛ إنها محاولة لفهم كيف يمكن لمدينة أن تتعايش مع تعدد وجوهها؛ كيف يمكن لها أن تكون في آن واحد مدينة كاتدرائية، ومدينة عطر، ومدينة شوكولاتة، ومدينة تلفزيون، ومدينة جامعات، ومدينة كرنفال، ومدينة توأمة مع مدينة تختلف عنها في كل شيء تقريباً كبيت لحم، ومدينة لا تنسى أن تحتفظ بحجرٍ من كاتدرائيتها في قلبها، وبقفلٍ صغير على جسرها يحمل اسمين ربما لا نعرفهما، وبنصْب حجري لا يلتفت إليه معظم المارة لكنه يربطها بصمت مع مدنٍ أخرى بعيدة.

حين تخرج من الكاتدرائية إلى الساحة المبللة، تسمع خليطاً من الأصوات: رنين الجرس، هدير قطار على الجسر، نداء بائع نقانق، ضحكة من حانة، صوت طفل يركض خلف حمامة، وخطواتك أنت وأنت تحاول أن تجد طريقك في هذا النسيج الكثيف. تدرك عندها أن المدينة ليست مبانيها ولا تاريخها فقط، بل هي أيضاً الطريقة التي تعلّمك بها أن تمشي: أن ترفع عينيك إلى الأعلى لتتأمل الأبراج، وأن تخفضهما إلى الأسفل لتقرأ ما تركه المطر على الحجر من انعكاسات، وأن تلتفت إلى الجانبين، لأن مدينة مثل كولن لا تُرى من زاوية واحدة؛ بل من تشظّيها المضيء بين النهر والجرس، بين الحجر والضحكة، بين ما فُقد وما ما يزال يُبنى كل يوم.

عبدالكريم البليخ

صحافي سوري

صيحفة الغرب