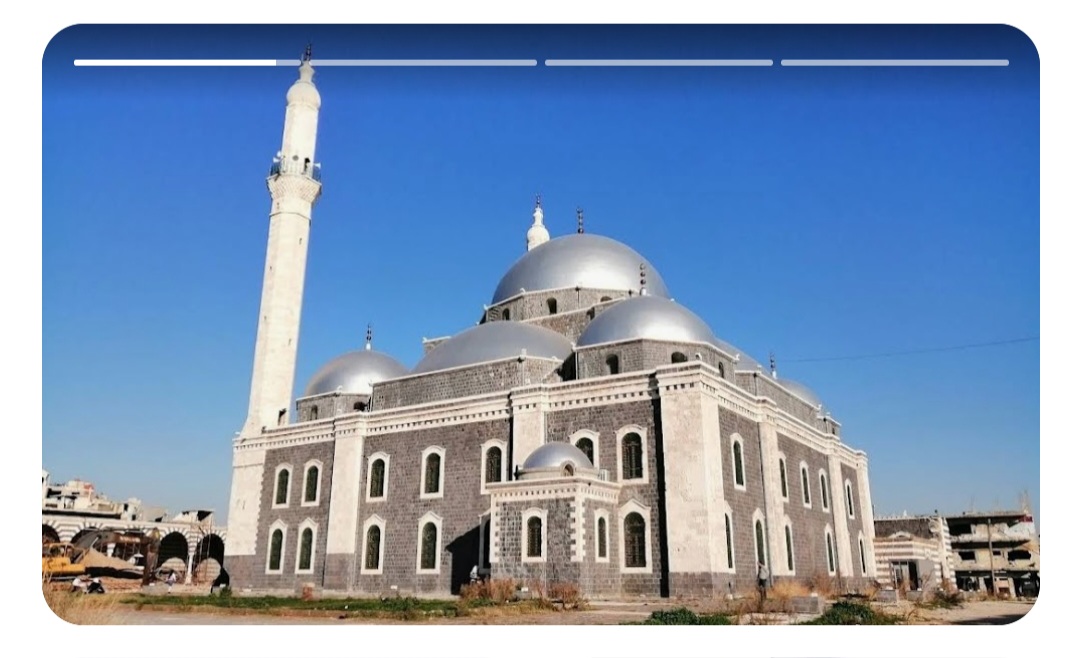

كتب الباحث: رامي الدويري.. صورة من تاريخ مدينة حمص. جامع «سيدي خالد».الصحابي: خالد بن الوليد.

*كتب الباحث: رامي الدويري..

صورة من تاريخ مدينة حمص

*صورة من تاريخ مدينة حمص جامع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه

*جامع «سيدي خالد»، كما يلقّب في حمص، هو الصرح التاريخي والسياحي والديني للمدينة.

*مئذنتاه المضلّعتان بالحجر الأبيض ترشدان الزائر إليه عبر ساحة حمص الواسعة. ففي تلك المدينة التي تشتهر ببيوتها المتوسطة العلوّ تبرز مئذنتا الجامع وقببه.

*وجامع خالد بن الوليد يخبر تاريخ مدينة حمص، من ناحية البناء والتعايش الديني.

*فسكان هذه المدينة المسلمون يفاخرون بأن عائلات مسيحية شاركتهم في بناء جامع الصحابي الجليل،

*ومن ناحية البناء فإن مزيج الحجر الأسود والأبيض الذي بُنيت به أركان الجامع هو شكل يكاد يكون موحّداً في البيوت الحمصية والكنائس القديمة.

*مدينة حمص تعرف بأمّ الحجار السود.

يعود تاريخ بناء هذا الجامع إلى عام 1266ه، عندما أمر الظاهر بيبرس أثناء عبوره حمص ببناء جامع يليق بمقام الصحابي الجليل.

*لكن، البناء اقتصر آنذاك على ضريح من الخشب، سجّل بجانبه بيبرس توثيقاً لانتصاره على الممكلة الأرمنية.

*وتشير إلى ذلك كتابتان أثريتان بالخط النسخي حفرتا على قطعتين خشبيتين مؤرختين في 664 للهجرة.

*بعد ذلك اهتم أكثر من سلطان مرّ بحمص بتدوين انتصاراته في جامع خالد بن الوليد، ومنهم السلطان المملوكي صلاح الدين خليل عندما انتصر على الصليبيين في الساحل عام 1292.

*لكن، لم يتمّ إنجاز البناء الفعلي للجامع حتى عام 1895، ولتشييده قصة.

*يروي المؤرخ الحمصي فيصل شيخاني: «كانت للسلطان عبد الحميد أخت مرضت مرضاً شديداً وغريباً أعيا الأطباء من ألمانيا إلى الصين،

*فنصح العلماء السلطان بأن يستعين بخبراء الطب النبوي، ووقع الاختيار على:

*الشيخ محمد سعيد زين العابدين المشهود له ببراعته في الحكمة وطب الأعشاب، وبالفعل، نجح هذا الشيخ في شفائها بواسطة أدوية قام بتركيبها من الأعشاب.

*أرادت الأميرة مكافأته بأراضٍ يختارها أينما يريد، رفض الشيخ ذلك لأنه رجل علم ودين، لا دنيا ومال،

*لكن السلطان عبد الحميد أصرّ على إهداء الشيخ الحكيم قائلاً: «اختر أي شيء في اسطنبول لأقدّمه لك، معك ثلاثة أيام لتفكر»،

*عاد الشيخ محمد سعيد زين العابدين بعد الأيام الثلاثة ليقول للسلطان: «أعجبتني جوامع اسطنبول كثيراً، لكن أكثر ما أعجبني كان جامع السلطان أحمد،

*فأتمنى أن يكون في حمص جامع مثله على قبر الصحابي خالد بن الوليد».

*من هنا كانت ولادة مسجد خالد بن الوليد في حمص، وكان شكله الهندسي صورة طبق الأصل عن جامع السلطان أحمد في تركيا،

*لكن بمساحة أصغر. وتقول بعض الروايات إن مهندساً معمارياً أتى خصيصاً من اسطنبول،

*وتخرّج من جامعة السوربون الفرنسية، كلفه السلطان عبد الحميد بإجراء مخططات الجامع.

*وقد خلّد اسم المهندس علاء الدين أولسوي وصورته في المتحف الإسلامي المبني في الجامع.

*والمعروف أن أبناء كل حي في المدينة شاركوا بأعمال مجانية في البناء، فبعضهم ينقلون الحجارة، وآخرون يقومون بالعمران.

*بُني الجامع من مواد مجلوبة كالكلس والتراب والحجر الأسود. والقرميد الذي صنعت منه القباب جُبِلَ وشُوي بأيدٍ حمصية،

*ولم يؤتَ من الخارج سوى برخام المنبر والمحراب، أما الحجارة البيضاء فقد جيء بها من حماه وغيرها.

*يضيف شيخاني عن أشهر المعماريين الذين بنوا الجامع فيقول: «شارك في بناء الجامع من المسيحيين عارف بن عبد الله خزام (1880-1940) الذي بنى أروقة الجامع وصحنه وبحيرته،

*وكان لقبه «المعمار باشا» أو رئيس البنّائين. بعد تخطيط المهندس التركي أُرسل «المعمرجي» السوري إلى القاهرة ليطّلع على نمط معمارية جامع محمد علي فيها،

*فجاء جامع خالد بن الوليد مزيجاً من العمارة التركية والمصرية بأيدٍ حمصية.

*وقد ساهم المعماري إميل عارف خزام أيضاً في بناء قسم حديث من الجامع، وكان آخر الاختصاصيين في بناء المصلبات والأقواس ومن مؤسسي نقابة المقاولين في حمص،

*إضافة إلى المعماري مطانيوس خزام الذي ساهم في بناء الجدران والمآذن، بمساعدات من أفراد آل سارة وآل برجود في حمص.

*هنا، تجدر الإشارة إلى أن التحديثات والترميمات التي شهدها الجامع بدأت عام 1912 من بنّائين حماصنة بعد مداولات جرت بين السكان المحليين والسلطة الحاكمة في اسطنبول،

*وفي عام 1959، أضيفت بعض الترميمات، وتم إنشاء مدرسة وقاعات للمحاضرات ومتحف للآثار الإسلامية عام 1972 داخل الجامع.

*لدى دخولك باب المسجد الرئيسي تجد إلى اليمين ضريح الصحابي خالد بن الوليد محاطاً بصلوات وأدعية المسلمين والمسحيين الذين يزورونه،

*ما يختصر قصة التعايش الديني في حمص وبقية المدن السورية. وتعلو 9 قبب صحن الجامع، أعلاها القبة الوسطى ويبلغ ارتفاعها نحو 30 متراً،

*وفي صدر الصحن توجد ثلاثة محاريب (جمع محراب) لكل منها عمودان من الرخام الأبيض.

*وقد زيّن المحراب الأوسط برخام ذي أشكال هندسية، ملوّنة بالأحمر والأسود والأبيض.

*ويضم الجامع في جهته الشمالية عدداً من الأروقة والأقواس المبنيّة وفق نمط البناء «الأبلق»،

*أي توالي الحجارة السوداء والبيضاء وهو النمط المعماري السائد في حمص.

*لا يعدّ جامع خالد بن الوليد رمزاً دينياً للمدينة فحسب، بل هو مركز سياحي وتاريخي ويعتبر اليوم من المحطات الأساسية في زيارة حمص،

*وخاصة أنه في بداية طريق حماه لا يحتاج الوصول إليه سوى بضع دقائق مشياً على الأقدام من مركز المدينة.

#حمص قصة عشق لاتنتهي

#رامي الدويري / عضو الجمعية التاريخية السورية.

ألبوم الصور:

كتب الباحث: رامي الدويري.. صورة من تاريخ مدينة حمص. جامع «سيدي خالد».الصحابي: خالد بن الوليد.

المصدر: