الأديب: علي لفتة سعيد. بكتابه عروض”فهم الزمن”.يتساءل لماذا لا نرى المستقبل..- تقديم: وارد بدر السالم.

عروض”فهم الزمن”: لماذا لا نرى المستقبل؟

وارد بدر السالم

(1)

يبدأ علي لفتة سعيد كتابه الجديد “فهم الزمن” (*) بأسئلة أدبية ووجودية، من تلك التي يسألها القارئ من دون أن يجد إجاباتها صراحةً، فهي من الأسئلة التي لا جواب لها. وإن كان هناك جواب لها فهو اجتهاد شخصي طبقًا لمعلومات العلم الباحث في الزمن الكوني العام. حتى النظريات النقدية والتنظيرية المؤلَّفة حولها وعنها غير دقيقة كليةً، مهما اتفقت أو افترقت مضامينها النقدية والفلسفية في إيلاء الأجوبة قناعات نقدية وأدبية ووجودية وفلكية، غير أنها أسئلة الوجود الكوني التي لا تجد إجاباتٍ واضحة وسليمة. حينما نربط هذه الأسئلة بالزمن النفسي الأدبي، تخرج عن سياقات العلم الحريص على أن يطوّر مفاهيمه الجمالية بهذا الشأن. لذلك نجد الأجيال الأدبية المتعاقبة تطرح مثل هذه الأسئلة الشائكة من دون أن تقف على صراحة واقعية في الأجوبة التي تمدّ في بقائها الأدبي والحياتي والوجودي والفلسفي، وتقنعها بأن مفهوم الزمن الأدبي زمن مطاط، يرتبط بالمكان في كثير من الأحيان ويؤسس فاعليته عليه. فالوجود الزمني السيكولوجي عامل من عوامل تحريك المكان وإشغال عناصره السردية من خلال الشخصيات الاجتماعية التي، على وجه التقريب، تتحرّك فيه.(2)

في العموم، هي ليست أسئلة مدرسية عابرة، بل هي تفعيل ضروري متحرك في أروقة الثقافة والفلسفة والأكوان والحياة الاجتماعية. لهذا سنُدخِل الأسئلة ببعضها؛ فهي أسئلة مُلحّة عادةً. هي مادة كتابية رأى الأديب علي لفتة سعيد أن يفرد لها كتابًا في فهم الزمن وما له من دلالات في النص السردي؛ ليس بطريقة الأجوبة، لكن عبر فرشة الزمن النقدي في ماضيه وحاضره بما فيه من غموض وخيال وألغاز، مع أن الكتاب تشكّل من مقالات صحافية منفردة تلاقت مع بعضها في كتاب (زمني) أريد له أن يتسع، لكنه لم يتسع. فلقد حددته المصدريات في أفقها المخصص لفهم الزمن الأدبي من خلال الزمن الكوني، فارتكنت المقالات إلى أن تكون معالجات ضمنية لمفهوم الزمن الأدبي في النصوص من دون أن تتسع كثيرًا. وهذا حسبها في أن تكون مقالاتٍ متتالياتٍ تبحث في المفهوم الكوني عبر الأدبي، وصولًا إلى “تحديد” ماهية الزمن، تفريقًا له عن الزمان.

لو استثمر المؤلف هذه الثيمة الواسعة بمصدريات أكثر علمية ودقّة ورصانة اكتشافية وكونية، من دون أن يربط المقالات ببعضها، لخلص إلى نتائج، لا إجابات، يمكن لها أن تضيف للقارئ الكثير من وسائل التغطية غير المباشرة لجوهر ومضمون المفهوم الزمني في النصوص الأدبية.

الأسئلة• من هو المؤلف؟ وكيف يكتب النص؟• كيف تتم الكتابة وبماذا يتميز المؤلف؟• ما هو مفهومه في الحياة؟• وهل هو ذاته في النص الأدبي؟• هل هناك أشياء سرية في النص يمكن أن يعرفها المؤلف فقط؟• لماذا نخاف الزمن؟الأجوبة – 1

النسق التأليفي– التوليفي بين رؤى الكاتب ومصدريته لم يُعطِ الإجابة الأخيرة. ففي المنطق الطبيعي ألا تكون ثمة إجابة عن أسئلة شائكة ومشتبكة مع فضاء التأليف والمؤلف وكينونته الشخصية التي لا تفترق عن كينونة الزمن المجتمعي. ومن البديهي أن سؤال الزمن الفيزيائي لا يتفق مع سؤال الزمن الأدبي، وسؤال الزمن البيولوجي لا يتوافق مع سؤال الزمن الفلسفي ولا الرمزي ولا الارتدادي.

فـ”العالَم سلحفاة فوق سلحفاة” كما يراه العالِم ستيفن هوكنغ؛ أي زمن يتراكم فوق زمن، وهنا في بُعديه الفلكي والفيزيائي. بمعنى أن الزمن يمتص الزمن، اللاحق منه يمتص السابق كونيًا، فتتغير الرؤى الكلية في مسارات البحث عن الزمن وأهميته في ترتيب الكون الشامل. والسلاحف المتراكمة فوق بعضها ستأخذ شكلين: إما كروي، وإما مسطح، تبعًا لكروية الأرض أو تسطيحها، وهذا خلاف علماء لم تتضح نتائجه بعد.

أما “التسلحف” المتراكم مع القرون والعصور فهو امتصاص كوني لإزاحة القديم وإحلال الجديد، لذلك فإن الطبقات الزمنية تجبّ بعضها البعض وتظهر بشكل جديد له مؤثرات جوهرية في حركية الأفلاك والنجوم والمجرات. هذا على الصعيد الفيزيائي والفلكي العلمي، الذي نظن أن لا علاقة ظاهرية لنا به أو لا علاقة للنصوص المختلفة: الأدبية، العلمية، الفنيّة، الدينية به. بينما الزمن الأدبي في النصوص – وإن كانت له علاقة فيزيائية نسبية – فهو مجرىً آخر لا يتشابه مع الحركة العليا التي تموّل الحركة السفلية بمعانيها المتعددة.

“إزاحة الواقع من الزمن أو إزاحة الزمن من الواقع هي تشكيل يتوجب أن يكون واعيًا في النص”

فالزمن الفيزيائي يحرّك النص لاحقًا بقوة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. لا يخترق التراكماتية السلحفاتية الستيفن–هوكنغية، بل يجدد من خلاياها أحيانًا، ويظهرها محدثة وقد اكتسبت جزءًا مهمًا من التحديث العلوي الفلكي. هذا على الصعيد العلمي المحض. في حين يتطلب البحث عن الزمن وفهمه في النصوص الأدبية – الذي نادى به الكاتب – أمرًا آخر. لا يخضع ظاهريًا إلى الزمن العلوي، بل يتسلل باطنيًا إلى الزمن السفلي، إذ يتوفر الإلهام والإبداع والشكل والقدرة خارج منظومة العلم الصارمة.

فالزمن الذي يدور في النص ويتحرك فيه ويحدث حركة مكانية وزمنية لا يتم ذلك بـ”آلة” كما ورد في الكتاب، بل في “روح النص”. وتلك الروح الداخلية لا تمنح ذاتها النصّية بسهولة، لأنها تشبه “الزمن الفيزيائي المطلق” إلى حدٍّ افتراضي، مع أن نسبية الافتراض في النصوص الأدبية ممكنة. حتى في العلم فإن الفرضيات قابلة لأن تغيّر الكثير من المفاهيم العلمية ومن ثم النفسية الاجتماعية بشكل عام، فـ”الكون يتغير بمرور الزمن” كما يقول ستيفن هوكنغ. لكن النصوص عادة ما تنطوي على الكثير من المتخيّل الأدبي لا العلمي، والزمن فيها مترجرج، غير ثابت، حتى في الوقائع التاريخية المعروفة التي كُتبت على شكل روايات وقصص.

نكتب من دون رصيد معرفي في العلوم الكونية الكبيرة التي تؤسس لأنظمة باهرة في حركية الكون ومستقبله الغامض. ما يعني أن الزمن – اللغز كما وُصف في الكتاب – يتحرك إلى المستقبل في تماهيه مع الكون والمكان. والزمن هو الحركة بتعبير أرسطو، وبالتالي يغيّر الكثير من الثوابت التي درجنا على التماهي معها وبها وإليها، وأن نهاية الزمن المطلق وضعت النظرية الآينشتاينية فكرتها؛ أي لا يوجد زمن مطلق بحسب ستيفن هوكنغ، مفككًا النظرية النسبية، ومفتتحًا عهدًا “زمنيًا” جديدًا في النظر إلى الأعلى. ولذلك، حينما نبحث عن الزمن النصّي–الأرضي، لا بد أن نهضم معنى الوجود الزمني فيه، نرى أهميته وفاعليته الإبداعية عندما يلتقي بالمكان ليتآزر معه، وبالتالي سنرى وجود الزمن في النص نسبيًا، ليس كما تعارفنا عليه مطلقًا في السابق.الأجوبة – 2

يتجزّأ الزمن إلى أزمان صغيرة وكبيرة في وحدات فرعية، وهذا من الإنشاء الذي يستميلنا عادة في وصف الزمن. فالزمن الموسيقي نغم، والارتدادي ماضٍ، والمطلق غامض، والمفتوح واسع، والمعتم أسود، والتاريخي ماضٍ، والأسطوري تاريخ، والنفسي متداخل، والميتافيزيقي لغز، والمتخيل أدبي، والماضي مكان، والحاضر بداية، والمستقبل خيال، والسطحي لا زمن، والعميق دائرة مغلقة، والدرامي صراع، والمكاني مجتمع.

وهكذا نمضي إلى تفكيك الزمن إلى عناصر ووحدات أدبية في الغالب المعتاد، لنصل إلى الزمن الكلي في ميتافيزيقياه، كونه “معيارًا وجوديًا” في فضاء زمني لا يمكن أن يكون مطلقًا، على عكس الزمن المفتوح إلى ما لا نهاية كما يبدو. حتى لو كان في جوهر الأمكنة، فإنه يتحد ضمنًا فيه، لأنه “ليس منفصلًا عن المكان تمامًا ولا مستقلًا عنه، إنما هو متحد معه، وإن الاثنين يكوّنان معًا الزمان–المكان” أو ما نسميه في أدبياتنا بالزمكان.

في الوقت الذي ينفصل فيه الزمن عن الفضاء بمعايير الاستقلال الذاتي -لأنه ليس ماديًا على الأغلب- فإن اللغة الزمنية تبني زمنها وواقعها، وأن “لا لغة بلا زمن” معيار واقعي لزمنية الحياة الاجتماعية والتاريخية في تعاقبها المتداخل الذي لا يتوقف.

لكن زمن القراءة يحدده الزمن الكلي– العلوي– الكوني، ويتسلسل منحدرًا أو هابطًا في وحدات زمنية محسوبة على بنية النظام الاجتماعي و”لغته” الحاصلة في زمنيته. إذا اتفقنا على أن حياة أي مؤلف وكاتب ليست هي حياة المجتمع في النص، فالنص يختزل الزمن والمكان والفضاء والمجتمع بعناصر سرد معروفة، وينحو إلى الخيال العادي أو الفائق بحسب ما يتطلبه النص من ضوابط وشرعيات فنية تعينه على تجسيد مكانه وزمنه وفضائه، بعد أن كان الزمن مطلقًا.الأجوبة – 3

المؤلف الذي يقف خلف النص وبين سطوره وصفحاته يُنشئ زمنًا افتراضيًا على الأغلب الأعم. يُخرجه من الواقع ويُمطّطه كثيرًا. فالزمن “الافتراضي هو الزمن النصي”؛ هذا صحيح. لكن الإشكال التعبيري يأتي في جملة “لا نص يأتي من واقع افتراضي غير موجود” لأن “الزمن الافتراضي زمن مخيالي”، ونرى في هذا أن الافتراضية الزمنية والمكانية هي من صنيعة الكاتب.

فإزاحة الواقع من الزمن أو إزاحة الزمن من الواقع هي تشكيل يتوجب أن يكون واعيًا في النص. وأن يرى المؤلف ما لا يراه القارئ، بوصفه خالقًا نصّيًا يتجاوز عناصر السرد بمعقولية منضبطة. ومن ثم فالافتراضية مشروعة، هي فلسفة تأليفية يستشعرها القارئ الذكي، يتحرك فيها الزمن كما يريده الخالق النصّي ويفلسفه ويعوّل عليه في إجراءاته الكتابية التي يجب أن تتشكل بملامح إبداعية بعيدًا عن التشخيص، ما كان منها شخصيًا أو نقديًا.

فكل زمن كتابي يرفده واقعه وتصوراته ومشاكله الصغيرة والكبيرة بلغته؛ فاللغة، زمنيًا، ارتبط وجودها “بتشكل المجتمعات”، فـ”بنية المجتمع تقابلها بنية لغة… لا لغة بدون مجتمع ولا مجتمع بدون لغة” لتأسيس نظام زمني تفرزه اللغة، لتشير إلى زمنيتها الوافدة مع أفكار زمنية؛ أي تُفرز طبيعيًا بعد تلك الطبقات السلحفاتية المدرعة التي أشار إليها ستيفن هوكنغ، وهي تتشكل وتتطور وتُكتب في زمنها.الأجوبة – 4

مجموعات النقاد الذين يكتبون عن التناصّات الأدبية يحسبون النصوص على أنها نصوص جامعة، تأخذ من غيرها. لا نص من دون مرجعيات سابقة. لا نص مستقل إطلاقًا؛ بما يعني تداخل الأزمان ببعضها. فالوحدات السردية تتداخل، لا بطريقة هضم الأزمان، لكن بإزاحتها الخارجية.

عندها يبدو زمن الكتابة تاليًا للأزمان المتحاورة في النصوص، وهو شخصي على الأغلب الأعم. يبتعد بمقدار كافٍ عن أزمان النصوص المتناصّة مع بعضها، حيث يبدو الزمن الشخصي هو المهيمن على النص الجديد. وهو زمن نفسي في الغالب، أي إنه “زمن افتراضي وليس حقيقيًا كبقية الأزمان”، لا يسمح بمهيمنات الأزمان السابقة، فامتداده العرضي يطوي أزمان النصوص السابقة، بل يُخترع زمن جديد هو زمن الكتابة. وهذا يؤسس لنص مستقل في فهمه لدوره الزمني المكتوب، لنكون على وضوح بأن فهم الزمن في النص الأدبي معقّد تمامًا.الأجوبة – 5

واحد من أقوى التساؤلات التي يسألها ستيفن هوكنغ في كتابه “موجز تاريخ الزمن” هو: لماذا لا نرى المستقبل؟وهذا ما لا يمكن الإجابة عليه علميًا وأدبيًا سوى من افتراضات مشوّهة وغير حقيقية وخيالات تعوزها الدقة العلمية النافذة. حتى خيالات النصوص الروائية والقصصية ليست ذات قيمة واقعية وفنية في تماهيها مع الزمن العلوي الذي يُظهر ألغازًا عسيرة على العلماء المختصين قبل الأدباء الضالعين في الخيال.

لا نرى المستقبل؛ لأننا ما نزال نعيش في الماضي…!إحالات:

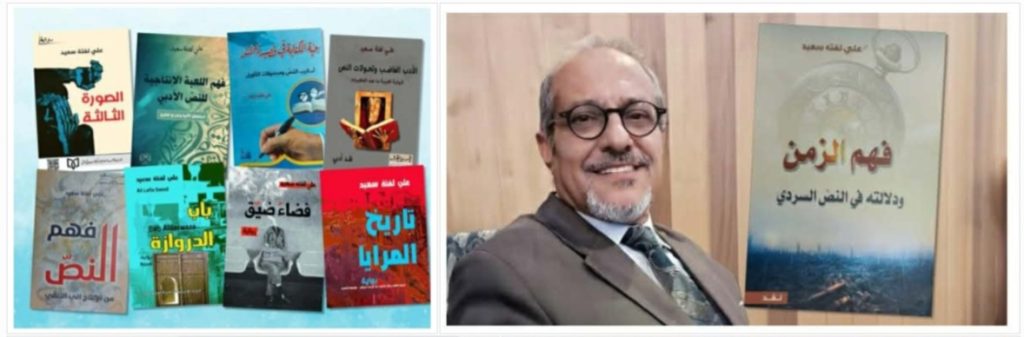

(*) “فهم الزمن ودلالته في النص السردي”، علي لفتة سعيد، منشورات عندليب – 2024 ط2.(**) علي لفتة سعيد: كاتب عراقي متعدد المواهب الأدبية؛ فهو يكتب الرواية والقصة والقصيدة والشعر والنقد. أصدر الكثير من الروايات والقصص والمعالجات النقدية في دور نشر عراقية وعربية. تُرجم بعضها إلى بعض اللغات الأجنبية.

مصادر:• “موجز تاريخ الزمن” – ستيفن هوكنغ – ت: باسل محمد الحديثي – دار المأمون للترجمة والنشر – بغداد 2022.• “الميتالسانيات – ممكنات اللسانيات المعرفية” – محمد يونس – دار أمل الجديدة – دمشق 2022.• “النص والنظرية” – محمد يونس محمد – الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق – 2025.